所有美学记忆中,中式之美恐怕最容易被我们忽视和忘却。

谈及艺术,我们的眼光总爱望向意大利;谈及工业设计,又言必称德国;谈及匠艺,日本成了列位之首;即便是家居艺术,北欧也成了代表性风格。

但陈丹青曾经在《局部》里说:

“八十年代我和木心也经常在这儿(纽约大都会美术馆)徘徊。有一次他忽然脸上很骄傲的样子,抬起头来对我说:中国的器物,中国的雕塑,之成熟之高雅,一上来就独步世界。

他说着上海话,我到现在印象还很深。他说,一上来就独步世界,独步。”

这不仅因为中国艺术、古典艺术,在美学领域独树一帜,更因为中式之美,蕴含了中国数千年的文化传承。

中式之美,讲究典雅、庄重、精致以及科学。

回看中国几千年来的文明史,实际上也是一部追求“美与韵味”的历史。

对称之韵

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

作为汉文学史上的第一部诗歌总集,源自周朝的《诗经》既是中国诗史的起点,更是中国韵文的源头。

春秋的诗经、战国的楚辞、汉朝的汉赋与乐府,六朝的骈文,大唐与宋朝的唐诗与宋词,直至元曲与明清戏曲,均在平仄韵律之中诞生。

尤是盛唐的诗,其之工整,俨然是中国古建筑对称布局之证言,亦是中国对称式设计的文化见证。

一个“中”字,上下对称,左右呼应,承托着“家族相似”的中国式审美强迫症,贯穿古今数千年,沿用在数不清的中国文化精粹当中。

建筑、诗歌、瓷器、绘画、楹联、图章、书法,衍生出如此多震撼人心、流传百世的美学佳作。

在对称轴中建设起来的中国,无论是皇家宫殿还是寻常民宅,无论是帝王家的丹陛石还是平头百姓家的门神,无论是亭台楼阁还是家具器皿,只消不是瓦灶绳床的窘迫家境,那便有对称审美的硬指标。

坊间曾有这么一句玩笑话:设计中式家具时,只需在图纸上完成四分之一,其余的部分便浑然天成了。

旧制沿袭千载,即使到了当今中国,众多城市也都保留了“城市中轴线设计”的宏观理念,将中国的“中”字诠释得淋漓尽致。“中味”是也。

水墨之韵

Less is more(少即是多),从来不只是路德维希·密斯·凡德罗(Ludwig Mies Van der Rohe)的独有观点。

举一个无比通俗的例子:中国人不善用餐刀,更无叉子一说,但用木头削成的一双简单的筷子就能顺利完成夹、挑、戳、卷、掰之动作。

正因这极简的高效率,上海洋泾浜英语后来用chopstick来翻译筷子,意为“很快的棍子”,借用chop chop(快点)这俚语词汇。

在文学艺术创作领域亦是如此。中国人用笔墨纸砚文房四宝便可贯穿书法与绘画两大领域,而这两者在西方文化内是割裂的。

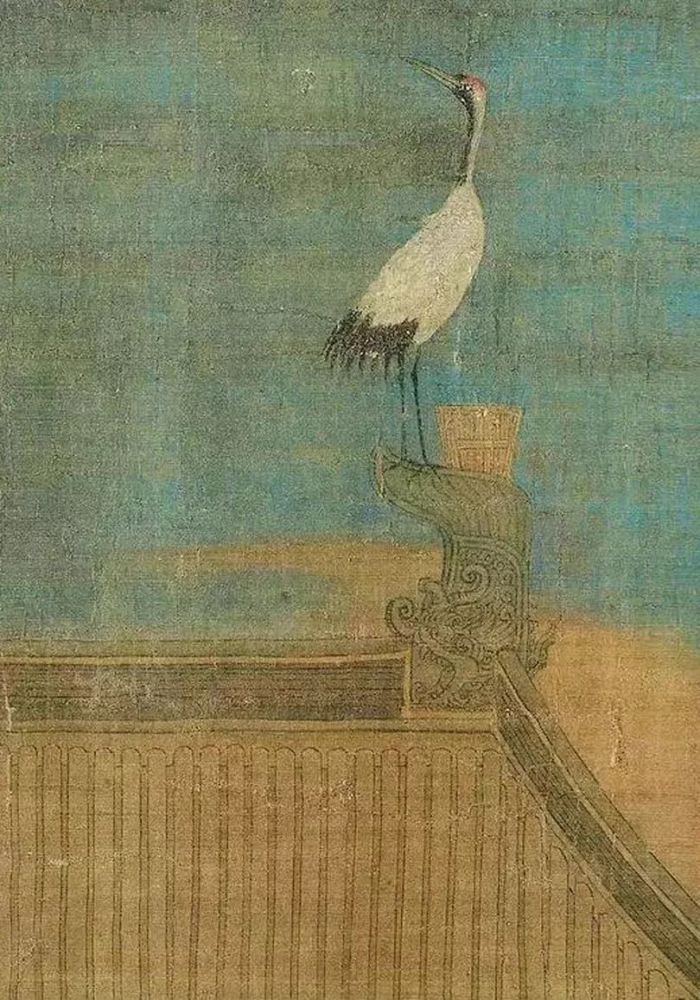

作为中国画的一大分支,水墨画同样是Less is more概念的最佳见证。“墨”虽只一字,但在中国文人的演绎当中,便得了“墨分五彩”的韵味。

水与墨,白与黑,以水稀墨,墨即是色,用墨的浓淡变化来展示色的层次变化,别有一番“墨韵”。

“平、留、圆、重、变”五大基本笔法,“浓墨、淡墨、破墨、积墨、渍墨、焦墨、宿墨”七大用墨技巧,排列组合一下便有了数不清的水墨画呈现方式,细可画鸟绘猫,大可指点江山。

以墨绘神,以神取形,黑白之间的独特韵味成就了一个中国人视角下的二维世界,墨与墨之间层叠相依、各司其职,一如《论语·子路》所言的“和而不同”。

漆之韵

“如胶似漆”的文学渊源,引自中国历史上第一部纪传体通史《史记》。

西汉史学家司马迁用“亲于胶漆”一词形容感情之深厚,而这一题材来源于七千年前长江流域的河姆渡文明与往后的良诸文明,此时的漆液长期被用来作联结箭矢头部与尾部羽毛的粘合剂,再到后来才衍生出为船底吃水部分提供防腐的作用。

到了4000多年前的尧舜禹时代,漆器已经逐步演化成部落联盟领袖的奢华之物,再后来,有相当一部分的石器陶器之纹饰也是用漆描纹的,漆艺逐渐从社会分工当中独立出来,成为中国工匠文化当中的一个独立分支。

大漆,英文翻译为Chinese Lacquer,说的便是中国的“国漆”。

这种通过割开漆树韧皮获得白色粘性乳液进而加工成的涂料,在夏商周时期得到了极大的发展,工艺已由直接涂在器物表面,发展成对胎骨进行封固后再行髯饰。

如今依旧完好的周朝青铜器,多有表层的黑色漆膜,这种源自中国的“涂料之王”打败了时间。

待至大唐王朝,历经多年战乱终于休养生息,有众多新兴工艺材料崛起,漆工艺的应用范围反而缩减了,直至宋王朝重拾漆艺旧业,从造型、表层处理、胎骨制作到艺术创意,均达到了当时世界漆器工艺的巅峰。

日本在南宋时期(日本的“平安时期”)前来取经,引中国漆艺入日本,成就了后来日本独立的漆艺典范。

元代与明代,中国继续发展漆艺,雕、刻、敛、镶嵌等技法日渐炉火纯青,清朝更是极尽精雕细凿之能事。

现如今,更多新型涂料层出不穷,拥有中国韵味的漆艺却依然在艺术界保有相当重要的地位,这正是因为漆艺早在尧舜禹时代便从实用走向了艺术,其蕴含的“永恒”思维被众多上流阶层所接受,后人宗之,中国漆艺之地位一直屹立至今。

木之韵

漆艺能静止时间,木料亦可。

我们常用“呆若木鸡”来形容迟钝,但其实木头并非迟钝,它只是慢慢将时间凝固罢了。

木,有年岁,每一个春夏秋冬的轮回都会在它肌体之上留下印记。

中国人爱木料,小至筷子与椅子,大至皇宫与祭坛,均可用木料制作。

衣、食、住、行,中国人生活中的每一个环节都会有木料的参与,每个生活细节无一不与“木”息息相关,这是一个用木头打下根基、用木头建立文明楼阁的东方大国。

黄花梨、红酸枝、条纹乌木、鸡翅木、柚木、樱桃木、水曲柳、橡木、柞木、梨木、樟木、松木,似乎中国人与木料之间有着一种与生俱来的亲和感,我们熟知木料的珍稀与否,熟知木料的物理性能高低,更衍生出一系列的“木文化”产品。

自然香气也是木料备受国人宠爱的一个重要缘由。西方用石料,东方用木料,石无味因而冰冷,木有香因而温暖。

樟木刺鼻,却可以驱蚊虫;绿檀木清香,用以制作高档家具、工艺品、佛珠和提炼香精;檀香木被注入了更多宗教意义,除了礼佛之用,用于装饰与雕刻艺术甚多;沉香木比檀香木更接近中国人挚爱的香气审美,不过因为价格昂贵而只能用作小件工艺品供贵人把玩。

“降真香”则是诸香之首,自古就是极为名贵且稀有之物。《本草纲目》称之“辛温无毒,小儿带之辟邪恶气,疗折伤、金疮,止血定痛,消肿生肌”,民间则用之礼佛或提神,在宗教与日常生活中皆有尊崇之用途,为达官贵人之至宝。

瓷之韵

瓷文化,源于生活,高于生活。

西方之所以将“China”、“瓷器”、“中国”三词紧密联系在一起,皆因中国手工业制品的顶尖之作——瓷之雅,瓷之魅,瓷之永恒,同样能征服时间与地域。

中国的瓷文化从来没有故步自封,而是在技术变革当中一次又一次引领这个行业,到达新的世界巅峰。

瓷高于陶,是陶文化的一个跨越式发展版本,其起源于3000多年前,但初期的瓷器较为粗糙,称之为艺术,不如称之为历史沉淀。

中国真正意义上的、初步具备鉴赏价值瓷器产生于东汉时期,东汉人基于前代陶器和原始瓷器制作工艺烧制出更加精湛的青瓷和黑瓷。瓷器中的白富美,则是在三国两晋南北朝时期才终于诞生——白瓷,釉的铁含量低于1%,远低于青瓷与黑瓷。

大唐诚然是中国瓷器的制作技术和艺术创作的一个全新高度,著名的唐青瓷与唐白瓷皆有极高的鉴赏价值,进而形成了“南青北白”的产业布局。

其中唐青瓷在制作特色和文化艺术上更为知名,而“类冰、类雪”的唐白瓷也不逞多让,是藏家们的挚爱之一。

宋代名窑涌现,制瓷业蓬勃发展,明清技术再超前代,从制坯、装饰、施釉到烧成均形成了外人不可复制的技术高度,这让欧洲兴起的“瓷器造假业”成为了被后人嘲笑百年的话柄。

作为“瓷都”的景德镇,研发出釉彩“三大上品”——霁青、霁红、甜白,纵横天下无敌手。以“霁蓝”为例,在整个蓝釉瓷系中,霁蓝釉的色泽最为纯正,明清蓝釉之顶级产品,呈色稳定明亮如宝石,因此也称为“宝石蓝”。

(图片来源于田艺苗的田)

新公网安备 65010402000864号

新公网安备 65010402000864号